2025年6月にFATF報告書「複雑な拡散金融、制裁回避スキーム」(以下、本報告書)が公表されました。今号ではその中から、北朝鮮における拡散金融のリスクを見ていきます。

目次

▷ 拡散金融とFATF勧告7

▷ 民間部門の課題

▷ 制裁回避手法の類型と事例

▷ 日本への示唆

拡散金融とFATF勧告7

拡散金融に関しては、FATF勧告7(大量破壊兵器の拡散に関与するものへの金融制裁)で規定されています。現在、勧告7の対象となっているのは、北朝鮮のみですが、北朝鮮の制裁回避を支援する国家、団体、個人も対象となりますので、その範囲は広がります。北朝鮮は、日本の近隣国であり、過去に日本から当国への資金流出の事案も多々確認されています。ロシアとの軍事的協力関係も深めており、国際的に北朝鮮への目が厳しくなる中、日本における北朝鮮を意識した拡散金融対策の重要度が増しています。FATFは、勧告1およびIO.11に基づく拡散金融リスクを適切に評価するように各国に求めており、第5次相互審査からは新たな審査項目となっています。

注:日本においては、イランに関しても外為法に基づき厳格な対応が必要になっています。

「イランに関しては、国連安保理決議第 2231 号上の大型通常兵器関連措置は令和2年(2020 年)10 月 18 日に、核兵器運搬手段関連措置は令和5年(2023 年)10 月 18 日にそれぞれ適用期間満了を迎えたが、我が国は、国連安保理決議の規定にかかわらず、従前より核兵器等の運搬手段に関連するモノ及び技術の移転について、外為法に基づき厳格に対応している。」

(マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議 令和6年12月拡散金融リスク評価書より)

民間部門の課題

本報告書の中で、民間部門の課題として以下のように記載があります。

「金融機関、DNFBPs(特定非金融業者及び職業専門家)、および VASPs(暗号資産サービスプロバイダー)は、複雑な PF(拡散金融) および制裁回避スキームを回避し、これに対抗する上で重要なアクターである。しかし、民間企業は通常、ML (マネロン)や TF(テロ資金供与) に比べて PF に対する理解が乏しい。」

PF対策の概念は、2012年に新たにFATF勧告に追加されたものであり、MLに比べると対策の歴史も浅く金融機関等のPFへの理解は十分とは言えません。第5次相互審査に向けてPF対策は重要な施策の1つとなっていきます。

ちなみに、本報告書は、財務省国際局松尾綱紀氏(資金移転対策室総括補佐)が、米国財務省担当者とともに、プロジェクトチームのCo-lead(共同リーダー)となりとりまとめたもの、とのことです。

図1: FATF Report Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes, June 2025

図1: FATF Report Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes, June 2025

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financingofproliferation/complex-proliferation-financing-sanction-evasion-schemes.html

制裁回避手法の類型と事例

本報告書では、以下のようにPFに関連する制裁回避について類型化し、それぞれの事例を紹介しています。

|

類型

|

ケーススタディ/サブトピック

|

|

1.制裁回避のための仲介者の利用

|

・フロントおよびシェル企業

・第三国を経由

・銀行口座と資金調達

|

|

2.金融システムにアクセスするためのBOI(実質的支配者情報)の隠蔽

|

・金融アクセスを支援する第三者ファシリテーター

・無許可の金融ファシリテーターのネットワーク

・様々なタイプの法人

・朝鮮民主主義人民共和国によるクレジットカードとデビットカードの悪用

|

|

3.暗号資産およびその他の技術の利用

|

・規制上の課題

・資金移動のための暗号資産の利用

・暗号資産と資金の生成

・朝鮮民主主義人民共和国のIT労働者を支援する外国企業および個人

|

|

4.海事・海運セクターの悪用

|

・船舶IDの改ざん

・船舶間輸送

・AIS放送の無効化

・文書の偽造

|

FATF Report Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemesより抜粋、翻訳

以下では、それぞれの類型の内容と事例の一部を紹介します。その他の事例や詳細は原文を確認ください。

-

制裁回避のための仲介者の利用

制裁回避には、多段階に渡る仲介者を利用し、本当のエンドユーザ(制裁対象者)を隠すようなことが行われます。仲介者には、ペーパーカンパニーやフロントカンパニー、金融専門家、オフショアの銀行口座、第三国を経由もしくは洋上での積み替え(瀬取り)などが使われます。また、デュアルユース品目(民間と軍事の両方の分野で利用可能な技術や製品)は、通常の取引と見せかけて軍事利用されることがありますし、意図せずとも事業者の理解不足によりデュアルユース品目を輸出し、制裁国で軍事目的に利用されることもあります。

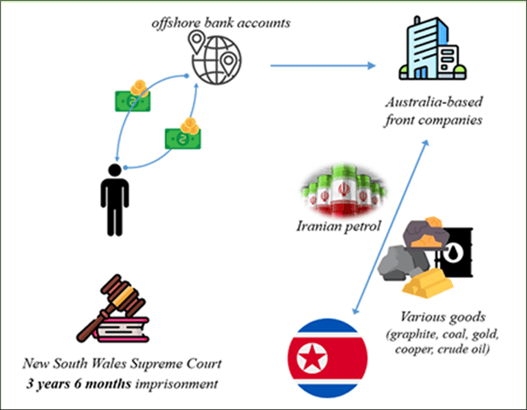

Box2 :ケーススタディ:制裁回避のためにオーストラリアを拠点とする企業構造を利用

「2021年7月23日、ニューサウスウェールズ州最高裁判所は、朝鮮民主主義人民共和国に関連するオーストラリアの制裁法に違反したとして、韓国生まれのオーストラリア人に禁固3年6カ月の判決を言い渡した。この個人は、オフショアの銀行口座とオーストラリアを拠点とする一連のフロント企業を利用し、石炭、黒鉛、銅鉱石、金、原油(北朝鮮に代わってイラン産ガソリンを購入するなど)、ミサイル、ミサイル関連技術など、さまざまな商品の北朝鮮との取引を仲介していた。朝鮮民主主義人民共和国に関連する制裁違反がオーストラリアで告発されたのは今回が初めてである。」

※本報告書P22 Box2から引用、筆者により翻訳

2.金融システムにアクセスするためのBOI(実質的支配者情報)の隠蔽

拡散金融と制裁回避には、実質的支配者の改ざんや製品の最終利用者、最終用途、最終目的地の隠蔽が多く使われます。以下のケーススタディでは、仕入先が北朝鮮関連企業で、製品を購入した代金が、北朝鮮に流れる可能性があったという例が示されています。ケーススタディの最後に「ガンマ社が制裁回避スキームに故意に関与した証拠は発見されませんでした」とあるので、ガンマ社は、ベータ社が北朝鮮の関連企業であったことを知らずに取引をしていたのかもしれません。金融機関とは異なり、事業会社では実質的支配者まで確認した上で取引をすることは多くはありません。最終的には、小切手を現金化する際に、金融機関でのチェックで北朝鮮関連企業と判明したとなっていますが、事業会社側のチェック強化が必要と感じられる事例となっています。

Box18: ケーススタディ:子会社を利用して国連指定の北朝鮮関連団体とのつながりを隠蔽する手法

ベータ社は、建設および公共工事分野において、企業向けに重機、固定式クレーン、移動式クレーン、掘削機、ローダー、トラックの供給を行う事業を展開しています。ベータ社の主要な顧客は、ガンマ社および同分野で事業を展開する複数の小規模・中規模企業です。ベータ社の実質的所有者であるX氏と、同社のマネージャーであるY氏は、国連制裁の対象となっている朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)の国民です。農業食品業界で事業を展開するガンマ社は、ベータ社から農業食品機械を購入しました。ベータ社が€300,000(200,000,000 CFAフラン)を超える異常な数の小切手を現金化した後、セネガルの金融機関は顧客デューデリジェンスを実施し、ベータ社の親会社である北朝鮮の平壌に本社を置く企業が国連1718制裁リストに掲載されていることを確認しました。制裁対象企業との関連性が確認された後、金融機関はセネガルの金融情報機関(CENTIF)にSTR(疑わしい取引の届出)を提出し、ベータ社の資産が凍結されました。STRによりCENTIFは調査を実施しましたが、ガンマ社が制裁回避スキームに故意に関与した証拠は発見されませんでした。

※本報告書P36 Box18から引用、筆者により翻訳

3.暗号資産およびその他の技術の利用

暗号資産やその他の新技術により、資金の流れが多様化し、グローバルでの取引が容易になっています。そのような新技術は、利便性を高める一方で、金融犯罪リスクを高めています。北朝鮮は、サイバー攻撃による暗号資産窃取を行っており、その総額は10億米ドルを超えるとも言われています。2022年10月に警察庁、金融庁、内閣サイバーセキュリティセンターにより「北朝鮮当局の下部組織とされるラザルスと呼称されるサイバー攻撃グループによる暗号資産関連事業者等を標的としたサイバー攻撃について(注意喚起)」が出されたのは記憶に新しいところかと思いますが、その脅威は依然として続いています。以下の事例は、2023年11月にOFACがラザラス・グループに資金洗浄ツールを提供していたミキサー(暗号資産の各取引を混ぜ合わせることで資金経路を見えなくするサービス)を制裁指定したものです。

Box23: ケーススタディ:資金洗浄に利用されたミキサーの制裁指定

2023年11月、OFACは北朝鮮(DPRK)の資金洗浄に関与したミキサーを制裁指定し、その中にはSinbad.io(Sinbad)が含まれていました。 Sinbadは、北朝鮮が支援するハッキンググループであるラザラス・グループの主要な資金洗浄ツールとして機能していました。Sinbadは、ラザルス・グループが盗んだ数百万ドル相当の暗号資産を処理し、その中にはHorizon Bridge、Axie Infinity、Atomic Walletからの注目を引いたハッキング事件も含まれていました。Blender.ioと同様に、Sinbadはビットコインブロックチェーン上で運営され、取引の起源、宛先、相手方を隠蔽することで、違法取引を無差別的に仲介していました。

※本報告書P41 Box23から引用、筆者により翻訳

本報告書では、上記の事例の他、北朝鮮のIT技術者が国籍を隠し、海外の企業で働き、給与を暗号資産で受け取り、北朝鮮企業に流すような事例も紹介しています。日本においては、給与を暗号資産で支払うことは出来ませんが、「令和6年12 月拡散金融リスク評価書」では、「北朝鮮 IT 労働者が日本人になりすまして日本企業が提供する業務の受発注のためのオンラインのプラットフォームを利用して業務を受注し、収入を得ている疑いがある」としています。プラットフォームの運営会社やIT業務を発注する企業は、上記のようなリスクがあることを認識し、本人確認等の措置を取ることが求められます。

4.海事・海運セクターの悪用

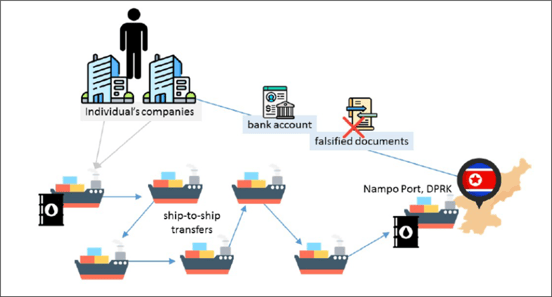

海事・海運セクターは、その複雑性、国際性、匿名性、そして金融犯罪対策の限界から、拡散金融や制裁回避に利用されています。膨大な数の船舶、港湾、物流企業、多国間の規制の絡み合いなどを特徴とし、これらが悪用されやすいポイントとなっています。「令和6年12 月拡散金融リスク評価書」でも、北朝鮮による「瀬取り」が脅威として挙げられています。以下は、本報告書に掲載されているシンガポールの事例です。文書の偽造に加え、多段階の瀬取りが行われ、巧妙に制裁回避が行われている様子が分かります。また、首謀者は、自身が取締役を務めていた会社や支配下にある会社の銀行口座を利用していたとされます。ここでも、法人の実質的支配者の特定の重要性が見て取れます。

Box30:ケーススタディ:海上部門を活用して北朝鮮に軽油を供給する

2019年末、ある個人は海外の5名と共謀し、船舶「MT Courageous」を使用して7回にわたる移送で、北朝鮮に約12,260メートルトンの軽油を供給したとされています。最初の6回は船対船の移送により供給が実施され、最後の移送は北朝鮮の南浦港で行われました。これらの行為は、シンガポールの国連北朝鮮規制および国連安保理決議1718号に違反するものとされています。北朝鮮への軽油供給における金銭のやり取りを容易にするため、当該個人は自身が取締役を務めていた会社の銀行口座を4回にわたって利用した疑いが持たれています。また、当該個人は同社の文書を2回にわたって偽造した疑いがあり、さらに、自身が支配下にある別の会社の銀行口座を5回にわたって利用し、北朝鮮への禁止された軽油の供給に対する支払を受け取った疑いが持たれています。

※本報告書P49 Box30から引用、筆者により翻訳

日本への示唆

今号では、FATF報告書「複雑な拡散金融、制裁回避スキーム」の内容から、北朝鮮における拡散金融のリスクを見ていきました。マネロンと拡散金融の大きな違いの1つは資金の出所にあります。マネーロンダリングは犯罪収益が対象となるのに対し、 拡散金融やテロ資金供与では、資金の出所が犯罪収益とは限りません。正当な資金も行先により、犯罪に繋がります。上記の事例を見ても、資金や物資の行先を捉えることは大変難しくなっています。現在、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策については、金融機関が中心となって取組みを進めており、ある意味負担を一手に引き受けている感があります。しかし、犯罪手口が巧妙化する中、金融機関だけに依存するのではなく、社会全体で意識を高め、取組みを進めていく必要があると感じます。

◆「コンプライアンス・ステーション UBO」無償トライアルのお知らせ

国の行動計画において2024年3月を期限とした「継続的顧客管理の完全実施」や「既存顧客の実質的支配者情報の確認」への対応のため、「コンプライアンス・ステーションUBO」へのお問合せが増えています。

「コンプライアンス・ステーションUBO」は、国内最大級の企業情報データベースを基に、犯収法に沿ってオンラインで瞬時に実質的支配者情報等を提供するサービスです。DM調査で思うようにUBO情報が得られない、DM調査等のコストを削減したいなど、課題がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

「コンプライアンス・ステーションUBO」については以下のリンクから詳しくご確認いただけます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000094258.html (2023年6月15日発表のプレスリリース)

なお、ご興味のあるお客様へ実際のデータを使った無償トライアルをご提供しています。

ご希望のお客様はお気軽に下記リンクより、お問い合わせ、お申し込みください。

◆お問い合わせ

◆資料請求

◆無償トライアル申し込み

◆著者のご紹介

コンプライアンス・データラボ株式会社

代表取締役、CEO

山崎博史(Hirofumi Yamazaki)

富士通、NTTデータにてERPや規制関連システムの企画、開発に従事した後、米国系コンサルティングファームにてリスクマネジメントに関するコンサルティングを多数の金融機関等へ展開。2012年米国Dun & Bradstreet社の日本法人に入社し、プロダクトマーケティング責任者として、リスクマネジメントやコンプライアンス関連製品の国内リリース及び販売を推進。2020年より東京商工リサーチに転籍し、ソリューション開発部長としてコンプライアンス分野を中心にソリューションを展開。2021年4月CDLを設立し、現在に至る。

・公認グローバル制裁スペシャリスト (CGSS)

・公認アンチ・マネーロンダリング・スペシャリスト(CAMS)

・米国ジョンズ・ホプキンス大工学修士(MSE)

Copyright Compliance Data Lab, Ltd. All rights reserved.

掲載内容の無断転載を禁じます。